Les pistes de travail complètent, avec les repères, l’invitation adressée à tou·te·s à l’occasion d’une Grande Lessive®. Dans un premier temps, l’exploration individuelle et collective du libellé de l’invitation ouvre un champ très vaste. Vient ensuite la nécessité d’effectuer des choix en vue de concevoir une réalisation à exposer. Les pistes sont imaginées en vue d’anticiper les perspectives offertes par certains choix. Entre anticipation et évaluation, elles vous aident à définir votre approche personnelle. Elles ne sont ni des modèles à suivre tels quels ni à prescrire.

Qu’est-ce qu’une piste ?

Une piste permet de passer de l’inaction à l’action, de l’absence de pratique artistique à l’amorce d’une démarche. Les pistes publiées le sont afin de nourrir une réflexion personnelle. Elles n’ont pas vocation à être imposées à d’autres personnes. Si les réalisations conçues pour la prochaine « Grande Lessive » venaient à se ressembler au sein d’un même collectif, si les références artistiques conduisaient – non pas à découvrir sa propre manière de faire – mais à imiter plus ou moins maladroitement, cet état de fait ne correspondrait pas à celui attendu. Nous visons, en effet, l’autonomie de chaque spectacteur·trice.

Réservées à un usage personnel, ces pistes sont régies par la propriété intellectuelle. Toute diffusion sur tout type de support (site, document de stage, etc.) doit faire l’objet d’une convention avec l’association La Grande Lessive® et d’une rétribution.

Une méthode ?

La recherche de pistes de travail fait partie de la démarche à entreprendre. Elle débute, à plusieurs, par le questionnement des mots qui composent l’invitation. À chaque « Grande Lessive » correspond une invitation à explorer afin que les spectacteur·trice·s de cette installation artistique agissent en coopérant. De la diversité des voies investies dans le respect de la proposition initiale naît l’intérêt de cette oeuvre collective.

Un projet coopératif ?

Il s’agit de concevoir, un même jour tout autour de la Terre, une installation artistique éphémère au moyen de fils, de pinces et de réalisations de format A4 conçues à partir d’une invitation commune. Cette installation se réalise en extérieur. Son agencement demande d’envisager l’invitation du moment (« Inventons notre histoire ! »), les contraintes techniques et sanitaires, les déplacements des spectacteur·trice·s, etc. Chaque réalisation individuelle contribue ainsi à une réalisation collective issue de la coopération. Le respect de l’invitation commune est de ce fait primordial.

Pistes « Jardins suspendus »

Une installation tel un jardin suspendu

L’expression jardin suspendu s’applique à un jardin créé dans un lieu insolite. Dans le cadre d’une installation artistique éphémère intitulée La Grande Lessive®, cette expression employée au pluriel indique qu’une infinité de jardins suspendus figure sur un fil tendu en extérieur. Chaque réalisation individuelle explore la notion de Jardin suspendu en s’intégrant à des étendages dont l’installation compose un jardin suspendu.

Un projet coopératif

Le principe de La Grande Lessive® est de travailler en coopérant : je conçois un jardin suspendu afin que cette réalisation dialogue, au sein d’un immense jardin suspendu imaginé en commun, avec d’autres jardins suspendus conçus par des personnes de toutes générations.

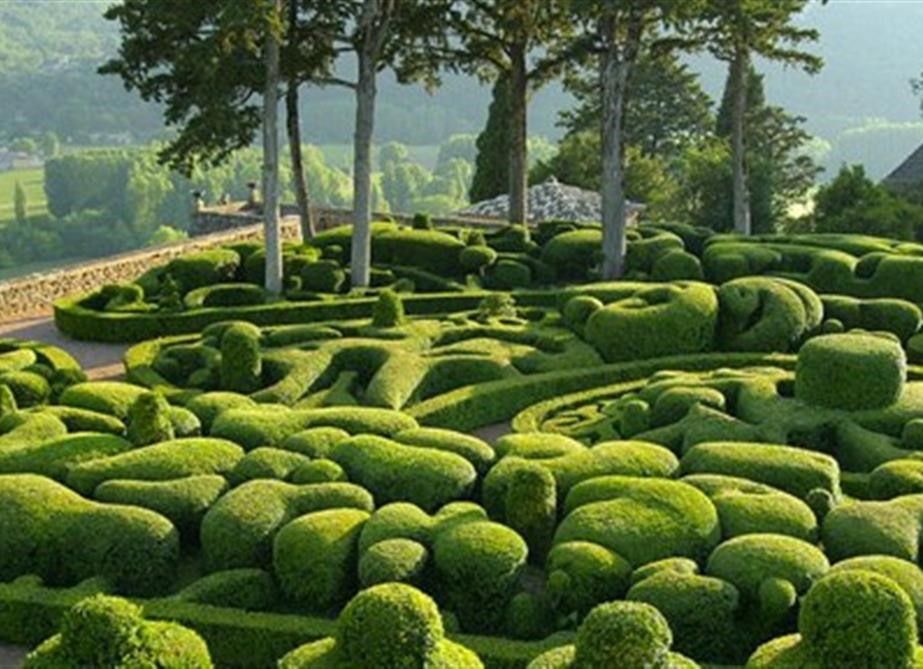

Entendons-nous sur ce qui est à faire. À la manière d’un jardin, les étendages sont situés en extérieur et soumis aux intempéries, aux variations de températures, de vent, de lumière… Des allées et des points de vue accentuent le désir de s’y promener. Cette création reste toutefois éphémère et son existence limitée à une journée. Chaque Jardin suspendu qui s’y intègre est élaboré sur un support A4 suspendu à un fil au moyen de pinces à linge. Ses formes, ses couleurs, ses matériaux, de même que les modes de présentation ou de représentation sont laissés à l’appréciation de chaque participant·e dans le respect de l’invitation commune Jardins suspendus. La sécurité est prise en considération. Les matériaux présentant un danger en cas de choc ou de chute doivent être exclus, la distanciation physique respectée. L’association La Grande Lessive® et Joëlle Gonthier déclinent toute responsabilité en cas d’accident.

Comme dans tout jardin, les études, la réalisation de maquettes, la croissance de plantes, etc. nécessitent du temps. Sa conception commence plusieurs semaines avant le jour de son installation. Selon les options choisies, le développement du projet se prolonge bien après le 25 mars 2021

Définir un espace et un temps

Explorons les lieux où nous évoluons le jeudi, jour de La Grande Lessive®, et demandons-nous où un jardin suspendu issu d’un agencement d’étendages est viable en extérieur. Commençons à réaliser des croquis, des maquettes, à tendre des fils préfigurant sa disposition, expérimentons circulations, points de vue et hauteur d’étendages… Étudions les effets du vent, de la pluie, de la lumière naturelle et artificielle, avant de définir une prochaine implantation, d’en choisir les composants (arbres existants, piquets, fils, pinces, etc.) et d’en évaluer la quantité et le coût.

Arpenter un territoire

Il est toujours utile de partager d’autres expériences. Partons à la recherche de Jardins suspendus implantés dans notre ville, notre région, notre pays afin de les photographier et de les dessiner. À défaut de voyages, se laisser transporter par le Net afin de découvrir des réalisations lointaines aidera à disposer d’idées pour concevoir le nôtre.

Questionner le passé

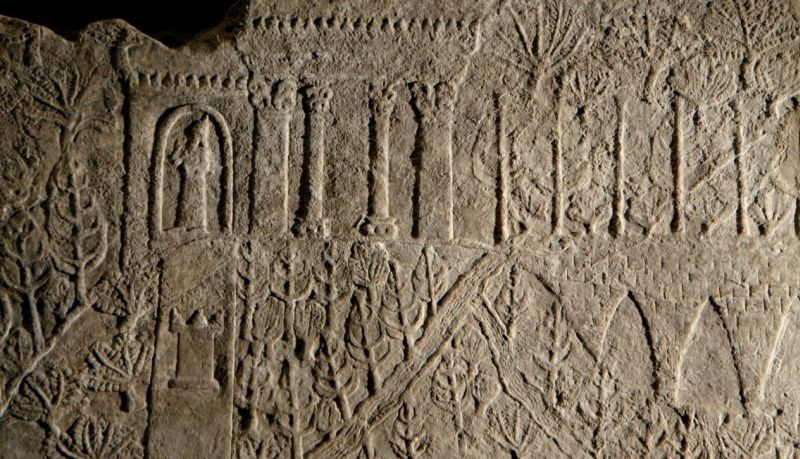

Les jardins suspendus possèdent une longue histoire. Ceux de Babylone sont-ils un mythe ou une réalité ? Les fouilles de Ninive, les travaux du peintre d’histoire Maarten Van Heemskerck (1492-1574), de l’encyclopédiste Athanasius Kircher (1602-1680), du peintre Erastus Salisbury Field (1805-1900) et de l’archéologue Robert Koldewey (1855-1925), conduisent à revisiter l’Antiquité et le Moyen-Orient. Voyageons avec eux à travers l’espace et le temps. Découvrons les représentations (dessins, plans, gravures…) dont ils sont les auteurs et menons l’enquête aussi sur d’autres continents et à d’autres époques !

Re-créons

Imaginons, à notre tour, des jardins suspendus venus d’on-ne-sait-où. Fabriquons des documents confirmant leur existence, réalisons des maquettes de lieux n’ayant jamais existé en donnant le sentiment contraire comme y parviennent aujourd’hui Anne et Patrick Poirier ou, autrefois, Erastus Salisbury Field.

Jardins avant-gardistes ou

de science-fiction

Observons maintenant les métropoles du XXIè siècle. Les architectes utilisent le Jardin suspendu pour concevoir des immeubles innovants. Cherchons des réalisations abouties, recensons avantages et inconvénients. Intéressons-nous à la prospective : que serait une ville verticale végétale ?

Un jardin imaginaire

Il est des Jardins suspendus qui n’en sont pas vraiment. Les séneçons géants qui poussent sur les pentes du Kilimandjaro donnent cette sensation. Ils viennent tout droit des Temps préhistoriques. En partant de leur observation, transformons-les en Jardins suspendus situés dans un univers contemporain ou reconstituons leur apparition sur Terre en associant la faune et le climat des temps très anciens.

Un jardin suspendu plein de sensations

À partir de ces images retrouvées ou inventées, racontons des histoires de Jardins suspendus… juste au-dessus de nos têtes ! Leur fraîcheur, leur parfum, le bruissement des feuilles, les couleurs, les matières et les formes… gagnent en présence quand des mots s’associent pour les faire exister. Le jardin est un espace où les sens ont leur place : trouvons les mots pour le dire, choisissons des matériaux pour le rendre perceptible.

Un jardin vivant

La pluie, la boue, la tempête, la rosée ou le gel ont métamorphosé le jardin. Il est plus haut que nous et nous nous trouvons au-dessous. Imaginons les conséquences. Dessinons-les, peignons…

Nous volons au-dessus d’un jardin suspendu, comment le faire comprendre en image ? En effet, il n’y a pas qu’une façon de représenter un tel jardin : on peut être dedans, au-dessus, en-dessous, à côté…

Souvenons-nous de visites au jardin. Racontons ce jardin à une autre personne qui, en retour, nous racontera le sien, puis imaginons un Jardin suspendu à lui offrir.

Un jardin sonore

Enregistrons les sons d’un jardin afin de les diffuser dans l’installation imaginée le 25 mars 2021.

Écoutons la musique d’Arnold Schoenberg, puis parlons de ces jardins avant de les représenter.

Le Livre des jardins suspendus, Part 1

Le Livre des jardins suspendus, Part 2

Concevons un jardin suspendu qui se regarde et s’écoute.

D’autres pistes sur nos réseaux sociaux.

Créons du lien